Методы социального прогнозирования и социального проектированияСтраница 1

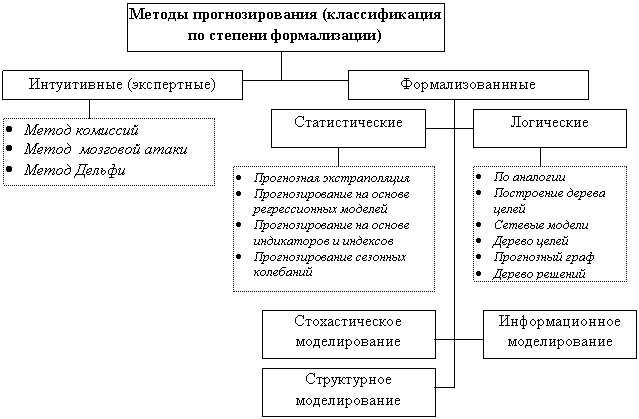

Социальное прогнозирование как исследование с широким охватом объектов анализа опирается на множество методов. При классификации методов прогнозирования выделяются основные их признаки, позволяющие их структурировать по: степени формализации; принципу действия; способу получения информации.

Степень формализации в методах прогнозирования в зависимости от объекта исследования может быть различной; способы получения прогнозной информации многозначны, к ним следует отнести: методы ассоциативного моделирования, морфологический анализ, вероятностное моделирование, анкетирование, метод интервью, методы коллективной генерации идей, методы историко-логического анализа, написания сценариев и т.д. Наиболее распространенными методами социального прогнозирования являются методы экстраполяции, моделирования и экспертизы.

Экстраполяция означает распространение выводов, касающихся одной части какого-либо явления, на другую часть, на явление в целом, на будущее. Экстраполяция основывается на гипотезе о том, что ранее выявленные закономерности будут действовать в прогнозном периоде. Например, вывод об уровне развития какой-либо социальной группы можно сделать по наблюдениям за ее отдельными представителями, а о перспективах культуры – по тенденциям прошлого.

Экстраполяционный метод отличается многообразием – насчитывает не менее пяти различных вариантов. Статистическая экстраполяция – проекция роста населения по данным прошлого – это один из важнейших методов современного социального прогнозирования.

Моделирование – это метод исследования объектов познания на их аналогах – вещественных или мысленных.

Аналогом объекта может быть, например, его макет, чертеж, схема и т.д. В социальной сфере чаще используются мысленные модели. Работа с моделями позволяет перенести экспериментирование с реального социального объекта на его мысленно сконструированный дубликат и избежать риска неудачного, тем более опасного для людей управленческого решения. Главная особенность мысленной модели и состоит в том, что она может быть подвержена каким угодно испытаниям, которые практически состоят в том, что меняются параметры ее самой и среды, в которой она (как аналог реального объекта) существует. В этом огромное достоинство модели. Она может выступить и как образец, своего рода идеальный тип, приближение к которому может быть желательно для создателей проекта.

Самый практикуемый метод прогнозирования – экспертная оценка. По мнению Е.И. Холостовой, «экспертиза есть исследование трудно формализуемой задачи, которое осуществляется путем формирования мнения (подготовки заключения) специалиста, способного восполнить недостаток или несистемность информации по исследуемому вопросу своими знаниями, интуицией, опытом решения сходных задач и опорой на «здравый смысл».

Существуют такие сферы социальной жизни, в которых невозможно использовать другие методы прогнозирования, кроме экспертных. Прежде всего, это касается тех сфер, где отсутствует необходимая и достаточная информация о прошлом.

При экспертной оценке состояния либо отдельной социальной сферы, либо ее составляющего элемента, либо ее компонентов учитывается ряд обязательных положений, методических требований. Прежде всего – оценка исходной ситуации:

- факторы, предопределяющие неудовлетворительное состояние;

- направления, тенденции, наиболее характерные для данного состояния ситуации;

- особенности, специфика развития наиболее важных составных;

- наиболее характерные формы работы, средства, с помощью которых осуществляется деятельность.

Второй блок вопросов включает в себя анализ деятельности тех организаций и служб, которые осуществляют эту деятельность. Оценка их деятельности идет по выявлению тенденций в их развитии, их рейтинга в общественном мнении.

Другие материалы:

Образование в век информатики

Образование, как особая сфера человеческой деятельности, возникло с отделением умственного труда от физического. Именно тогда формируется качественно новый механизм воспроизводства социальной действительности - специализированная деятельн ...

Анализ медико-социальной реабилитации как технологии социальной работы с наркозависимыми. Реабилитация

как технология социальной работы с наркозависимыми

Социальная технология это оптимальная система средств воздействий и активизации освоения человеком совокупности знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества.

Социальная реабилитация ка ...

Методы исследования

1) Анализ научной литературы.

2) Анкетирование.

3) Статистическая обработка данных. ...