Исторические корни структурной социальной работы

Взаимосвязь социальной работы с другими науками об обществеСтраница 2

Социальная сфера входит в число приоритетных сфер общества, определяющих основы развития жизненных сил человека, культуру его социальной жизни. В этой связи социальная защита и поддержка жизнедеятельности представителей различных групп населения становятся стратегически важными.

Многие страны пережили во второй половине XX столетия некий этапный период, который потребовал не только поисков эффективных форм экономического, политического и культурно-духовного развития общества, но и поиска новых средств социальной поддержки населения. В полной мере это можно отнести и к России, в которой в начале 1990-х годов произошла радикальная идеологическая и социально-политическая переориентация общественного развития. Это, в свою очередь, потребовало переосмысления противоречивого опыта социальной защиты населения советского периода, истории отечественной благотворительности, государственной социальной политики, существующих форм организации социальной поддержки «слабых» групп населения.

В этот период в России начинается процесс развертывания социальной работы как специализированного вида деятельности и соответствующей подготовки кадров. Изучение зарубежного опыта позволило увидеть тесную связь между спецификой социальных проблем, возникающих на определенном этапе развития общества, и формами социальной работы, направленными на разрешение этих проблем.

В этой связи очень важно знать, каково же сегодня общество, в условиях которого нужно осуществлять помощь человеку, нуждающемуся в поддержке, имеющему те или иные проблемы. Не менее важно знать и особенности человека как представителя определенной социальной группы (половозрастной, национально-этнической, профессиональной, социально-иерархической, социально-территориальной, имущественной, социально-классовой и др.). При этом мы должны опираться на достоверное научное знание, а не на отрывочные сведения, обыденные знания. В данном плане ключевое значение имеет развитие социологии.

Вторая половина XX века в социологии характеризуется не только появлением новых больших социологических теорий, модернизацией классических социологических парадигм («сорокинский», «веберовский», «парсоновский», «дюркгеймовский» ренессанс и др.), связанных не только с саморазвитием социологического знания, глубокой трансформацией общества на цивилизационном (формационном) уровне, но и активной разработкой среднеуровневых и отраслевых социологических теорий. Они помогают связать, соединить методологический, теоретический уровень социологии с эмпирическим.

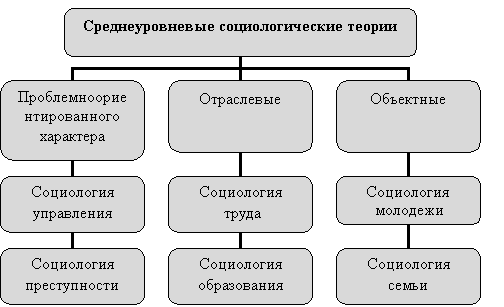

Этот уровень современного социологического знания постепенно (уже во второй половине XX века) разделился на среднеуровневые теории проблемноориентированного характера (социология управления, социология преступности, социальной адаптации, социализации и др.) и отраслевые социологические теории (социология труда, политики, образования, искусства и др.), к которым близко примыкают так называемые «объектные» социологические теории (социология молодежи, социология семьи и др.) (рис 1)

Рис. 1

Деление этих среднеуровневых социологических теорий часто имеет достаточно условный характер, расплывчатые, нечеткие границы, но оно существует вполне определенно, аргументировано, явно в абсолютном большинстве случаев. Фактически оно стало общепринятым, несмотря на то, что дискуссии по этому поводу среди специалистов ведутся и сегодня как у нас в стране, так и за рубежом.

К числу новых среднеуровневых социологических теорий в последней трети XX столетия специалисты стали относить и социологическую теорию социальной работы

- социологию социальной помощи субъектам социальной жизни, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Социальная работа как явление общественной жизни, оформленная институционально, в современном виде возникла во второй половине XIX -начале XX веков. Она стала результатом усложнения жизнедеятельности человека и общества, развития гуманистических традиций социального бытия, следствием эволюции производства и социальной сферы, роста влияния последней, а также доли занятого в ней трудоспособного населения.

Со всей остротой как важнейшая проблема встал вопрос о выживании человека в новых социально-исторических и природных условиях его бытия. Это активизировало разработку проблем социальной работы, поиска адекватных ей социальных теорий.

Обычно отдельные теории концептуальных теоретических оснований социальной работы представляются в виде малых (частных) научных парадигм, совокупности которых могут составлять парадигму как традицию, общий подход в социальном мышлении. Но факт существования малых парадигм, «соперничающих» моделей социальной работы не может опровергнуть того, что существует и несколько фундаментальных традиций, которые могут доминировать при определенных социальных и научно-теоретических условиях. Так, например, по мнению М. Пейна, основная парадигма социальной работы в 1970-1980-х годах в США, Великобритании, опираясь на психоанализ и гуманистическую этику, превратилась в нечто самостоятельное, представляемое теориями и практикой психосоциальной работы. При этом шло активное формирование и «использование» и других парадигм.

Другие материалы:

Бедность как способствующий фактор терроризма

Бедность является показателем пониженного социального статуса личности или отдельных его параметров.

Снижение социальных позиций определенных групп, углубление социальной дифференциации являются мощными факторами социальной агрессивности ...

Результаты диагностического этапа

Существует множество различных теорий, объясняющих причины возникновения наркомании. Из всех теорий мы выделили три аспекта:

1) нарушения в эмоциональной сфере;

2) нарушения в личностной сфере;

2) особенности семейных отношений.

Для о ...

Особенности профессиональной деятельности и этики сотрудников ОВД

Профессиональная деятельность работников органов внутренних дел (милиции) является разновидностью социальной практики.

Всякой профессиональной деятельности присуща общая внутренняя структура, основными элементами которой выступают:

объе ...